Домашнее насилие

- Человеческое общество состоит из конкретных людей. Каждый человек обладает правом на свободу и личную неприкосновенность.

- Насилие – принудительное воздействие на кого-либо, нарушение личной неприкосновенности.

- Результатом насилия могут быть телесные повреждения, психологическая травма и другой ущерб.

- Жертвой насилия можно стать как на работе, в компании, так и дома.

Домашнее насилие – острая проблема в современном обществе, так как оно часто скрывается и замалчивается в силу своей специфики.

Насилие может быть:

Психологическое:

- унижение, оскорбление, оценка личности, а не поступка («неудачник», «бездарность»);

- запрет на общение, принудительная изоляция от семьи, друзей;

- ограничения, объясняемые ревностью и «заботой»;

- угрозы, шантаж, запугивание суицидом/абортом/разводом и др.

- игнорирование личного пространства и обесценивание потребности в уединении;

- газлайтинг (отрицание самого факта насилия: «такого не было», «ты выдумываешь», «да я всего лишь тебя шлёпнул, не преувеличивай»).

Экономическое:

- запрет работать;

- выдача денег партнером только по просьбе и только на проживание;

- обязательные отчеты о потраченных средствах и др.

Физическое:

- избиение (подзатыльник, пощечина и т.д.);

- принуждение к сексу (в том числе со стороны постоянного партнера, супруга);

- перемещение против воли (заталкивание в машину и т.п.) или запрет на перемещение (закрывание в комнате, в квартире и т.п.) др.

|

Выполнение «условий», требований не обеспечивает жертве насилия благополучия или спокойствия. Это только предоставляет насильнику ощущение контроля над жизнью другого человека, его контактами, мыслями, поступками и планами. Если рядом членом вашей семьи, партнером вы ощущаете тревогу, страх, боитесь вызвать его гнев, испытываете постоянное чувство вины – это отчетливые признаки того, что вас превращают в жертву. |

Будьте внимательны к себе и своему окружению. Обращаться за помощью, в ситуациях, когда она необходима – самый важный и правильный шаг.

Педагог-психолог колледжа

Самосюк М.Н.

Первые признаки суицидального риска

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА

Самоубийство часто является следствием воздействия на человека текущих событий, обстоятельств его жизни в силу особенностей его личности. Хотя влиянием данных факторов нельзя полностью объяснить самоубийство, они могут способствовать возникновению у человека суицидных намерений.

К числу таких наиболее распространенных факторов относятся:

1. Психическое неблагополучие:

- Предшествующие попытки самоубийства, селфхарм (самоповреждающее поведение), продуманные планы совершения самоубийства.

- Депрессивное состояние, эмоциональные, поведенческие и социальные проблемы, злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами. Тревожное состояние, побеги из дома, чувство безнадёжности также увеличивают риск суицидального поведения.

2. Взаимоотношения в семье:

- Конфликты в семье и распад семьи.

- Жестокое обращение со стороны сверстников и взрослых.

- Симбиотические отношения между членами семьи, жесткое деление на «своих» и «чужих». В таких семьях существует миф о неких особых, «глубоких» отношениях в ней. При попытках подростков установить взаимоотношений вне семьи, они воспринимаются с враждебностью, негативизмом, обесцениванием.

3. События жизни:

- Потери: разрыв романтических отношений, смерть любимого человека, потеря “лица”, развод.

- Давление: давление в учреждении образования, давление со стороны сверстников, давление родителей.

- Низкая самооценка: физическая непривлекательность, одежда, физическое бессилие, неуспешность в учебе.

- Недостаток общения: в случае, если это переживается подростком как изоляция.

Условный портрет подростка из «группы риска»:

– подросток с нарушением межличностных отношений, «одиночки» поневоле;

– злоупотребляющий алкоголем или наркотиками, отличающийся девиантным или криминальным поведением, включающим физическое насилие;

– подросток с затяжным депрессивным состоянием;

– сверхкритичность к себе;

– страдающий от недавно испытанных унижений или трагических утрат, от хронических или смертельных болезней;

– переживающий несоответствие между ожидавшимися успехами в жизни и реальными достижениями;

– страдающий от болезни или покинутый окружением;

– из социально-неблагополучных семей – уход из семьи или развод родителей;

– из семьи, в которой были случаи суицидов.

ПРИЗНАКИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Существуют эмоционально-поведенческие нарушения и признаки суицидального поведения, по которым можно вовремя заметить человека, попавшего в кризисную ситуацию. К ним относятся:

1. Уход в себя. Стремление побыть наедине с собой присуще каждому человеку. Это желание является естественным. Однако, если замкнутость, обособление становятся глубокими и длительными, когда подросток уходит в себя, сторонится близких друзей, это может быть симптомом самоизоляции, бегства от какой-то невыносимой ситуации.

2. Капризность, привередливость. Это состояние в подростковом и юношеском возрасте может быть вызвано погодой, самочувствием, усталостью, информационной перегрузкой, влюбленностью, школьными или семейными неурядицами и т.п. Когда такое настроение наблюдается ежедневно и колеблется между возбуждением и упадком, налицо причины для тревоги.

3. Депрессия. Это глубокий эмоциональный упадок. Как правило, подростки становятся замкнутыми, уходят в себя, при этом могут маскировать свои чувства настолько хорошо, что окружающие долго не будут замечать перемен в их поведении. Единственный выход в таких случаях — прямой и открытый диалог, прояснение причин эмоционального упадка.

4. Агрессивность. Многим актам самоубийства предшествуют вспышки раздражения, гнева, ярости, жестокости к окружающим. Нередко подобные явления оказываются призывом суицидента обратить на него внимание, помочь ему. Однако такое поведение обычно дает противоположный результат — неприязнь окружающих, их отчуждение от агрессивного подростка.

5. Нарушение аппетита. Отсутствие или, наоборот, ненормально повышенный аппетит бывают тесно связаны с саморазрушающими мыслями и должны всегда рассматриваться как критерий потенциальной опасности. Наличие подобной проблемы необходимо прояснять у родителей.

6. Раздача подарков окружающим. Некоторые люди, планирующие суицид, предварительно раздают близким, друзьям свои вещи. Происходит обесценивание того, что раньше было значимым. В такой ситуации молодые люди раздаривают любимые вещи (диски с играми, музыкой, одежду или коллекцию постеров и др.) или наоборот начинают игнорировать их (ходят в одной одежде, остальное висит в шкафу; не слушают любимые музыкальные диски, не смотрят любимые передачи и т.п.) Как показывает опыт, это — прямой предвестник грядущего несчастья. В каждом таком случае рекомендуется серьезная и откровенная беседа для выяснения намерений потенциального суицидента.

7. Психологическая травма. Человек имеет свой индивидуальный эмоциональный порог. К «срыву» может привести крупное эмоциональное потрясение или цепь мелких травмирующих переживаний, которые постепенно накапливаются. Расставание с родными, домом, привычным укладом жизни, столкновение со значительными физическими, моральными и интеллектуальными нагрузками, незнакомая обстановка и атмосфера могут показаться подростку трагедией. Если к этому добавляется развод родителей, смерть или несчастье с кем-либо из близких, личные невзгоды, то у него могут возникнуть мысли и настроения, чреватые суицидом.

8. Перемены в поведении. Внезапные, неожиданные изменения в поведении подростка должны стать предметом внимательного наблюдения. Когда сдержанный, немногословный, замкнутый человек неожиданно для окружающих начинает много шутить, смеяться, болтать, стоит присмотреться к нему. Такая перемена иногда свидетельствует о глубоко переживаемом одиночестве или психологической травме, в стремлении скрыть свои переживания под маской веселья и беззаботности. Другими тревожными симптомами являются снижение энергетического уровня, усиление пассивности, безразличие к общению, жизни.

9. Угроза. Если молодой человек открыто высказывает намерение уйти их жизни — это должно восприниматься серьезно. Эти заявления можно интерпретировать как прямое предупреждение о готовящемся самоубийстве. В таких случаях недопустимо невнимание и агрессивность к суициденту. Подобные реакции только подтолкнут его к исполнению угрозы. Необходимо проявить выдержку, спокойствие, предложить ему помощь, не отпускать, проводить к педагогу-психологу, который оценит степень риска, проинформировать родителей.

10. Активная предварительная подготовка. Выражается в том, что подросток изучает специфическую литературу или Интернет, собирает информацию об отравляющих веществах и лекарствах (других способах самоубийства), ведет разговоры о суициде как о легкой смерти, о загробной жизни, посещает кладбища и красочно описывает их и т.п.

Словесные маркеры, которые не стоит игнорировать:

- Прямые или косвенные сообщения о суицидальных намерениях: «Хочу умереть!», «Ты меня больше не увидишь!», «Я этого не вынесу!», «Скоро все это закончится!».

- Шутки, иронические высказывания о желании умереть, о бессмысленности жизни («Никто из жизни еще живым не уходил!»).

- Уверения в своей беспомощности и зависимости от других («Если с ней что-то случится, то я не выживу, а пойду вслед за ней!», «Если он меня разлюбит, я перестану существовать!» и т.п.).

- Прощания.

- Самообвинения («Я ничтожество! Ничего из себя не представляю», «Я гениальное ничтожество. Если, как говорит один хороший человек, самоубийство, это естественный отбор, то почему же я не убьюсь, наконец?» и т.п.).

- Сообщение о конкретном плане суицида («Я принял решение. Это будет сегодня, когда предки уедут на свою дачу. Алкоголь и таблетки я уже нашел» и т.п.)

Внимание и интерес к подростку – залог своевременной реакции в случае возникновения трудностей.

Если вы предполагаете наличие суицидальных намерений у подростка, то можете обратиться к педагогу-психологу с соответствующим запросом.

Если подросток сам обращается к вам, следует:

– поговорить с ним в спокойной обстановке, выслушать (не прерывая подростка, даже если тот прямо высказывает свои мысли о желании свести счеты с жизнью);

– выразить заинтересованность в его благополучии, поддержать, не отрицая трудностей переживаемой им ситуации;

– заверить в возможности разрешения трудностей и необходимости обращения за квалифицированной помощью к психологу.

Причины, признаки и последствия наркомании

Информационный материал к Международному дню борьбы с наркоманией

Генеральная Ассамблея ООН в 1987 г. провозгласила 1 марта Международным днем борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, определив тем самым всю важность проблемы и проявив свою решимость расширять международное сотрудничество для достижения цели – мирового сообщества, свободного от наркомании. Сегодня наркомания поразила все страны мира, число употребляющих наркотики превышает 200 млн. человек. По самым приблизительным оценкам специалистов, от 3 до 4 процентов жителей планеты употребляют наркотики.

Проблема наркоманий является одной из наиболее актуальных как для здравоохранения, так и для общества в целом. Это обусловлено тяжелыми медицинскими и социальными последствиями злоупотребления психоактивными веществами, среди которых на первом месте находятся характерные изменения личности. К негативным медицинским и социальным последствиям наркомании относятся: наличие ряда соматических заболеваний у пациентов, низкий процент трудовой занятости, высокая частота криминогенного поведения и судимостей, нарушения семейных связей.

В Республике Беларусь под наблюдением врачей психиатров-наркологов в настоящее время находится более 15 тысяч пациентов, которые употребляют наркотические средства. В Республике Беларусь на 01.01.2018 зарегистрировано 8025 пациентов с синдромом зависимости от наркотических средств и 5061 чел. потребляющих наркотические средства с вредными последствиями. Среди употребляемых наркотических средств по-прежнему доминируют опийные наркотики (49,6%), каннабис (15,8%), психостимуляторы (6,1%) и ряд других наркотических средств. В последние годы «модным» среди молодежи стало употребление курительных смесей «Спайсов». Прием «Спайсов» приводит к мгновенному развитию наркотической зависимости. При одно- или двукратном употреблении «Спайсов» развивается психологическая зависимость, а при употреблении в течение 2 месяцев и больше развивается физическая зависимость. В 2016 году в организации здравоохранения республики за оказанием медицинской помощи после курения «Спайсов» обратились 483 чел., в 2017 году – 1100 чел.

Анализ социальных характеристик лиц, стоящих под диспансерным наблюдением у врача-психиатра-нарколога в 2017 году, показал, что среди наблюдаемых пациентов с наркоманией число лиц до 18 лет составило 731 чел. (5,2%), в возрасте от 19 до 25 лет – 3860 чел. (27,1%), старше 30 лет – 6329 чел.(44,3%).

С синдромом зависимости от наркотических средств 2434 женщины (17,1%), 109 (1,3%) учеников школ, 345 (чел. (4,1%) учащихся ПТУ, 148 чел. (1,7%) студенты техникумов, 89 чел.(1.1%) студенты ВУЗов. Среди наблюдаемого контингента доминируют лица со средним образованием (81,3%), с неполным средним образование 18,8%. Высшее образование имеется только у 3,8% пациентов. Заняты работой только 66,8% пациентов, 55,7% холостые (незамужем), живут с родителями 41,8% пациентов.

Помимо того, что наркомания приводит к физической, нравственной и социальной деградации личности, она толкает «потерявших себя» и потерянных людей на преступления. Из числа наблюдаемого контингента 52,1% имеют судимость, причем в 26,6% случаях судимость не связана с операциями с наркотиками.

Каковы основные причины возникновения наркомании

Под наркоманией понимают болезненное влечение, пристрастие к систематическому употреблению наркотиков, приводящее к тяжелым нарушениям психических и физических функций.

Одними из главных причин, приводящих к наркомании в среде подростков, являются:

недостаток любви и внимания со стороны близких людей;

эксперимент над своим сознанием (этой мотивацией обычно пользуется интеллектуальная молодежь, они довольно образованы, изучают специфическую, психоделическую литературу, принимают все доступные им меры, чтобы не перешагнуть грань зависимости);

любопытство.

Причиной употребления наркотиков может быть бунтарство, которое является формой протеста против тех ценностей, которые исповедует общество и семья, особенно, если учесть молодой возраст людей, подверженных этой пагубной страсти. Действуя импульсивно, подростки, прежде чем подумать, совершают поступок, чаще всего неправильный. Они не желают выполнять какие – либо обязанности, во всем ищут удовольствие. Не обладая чувством ответственности, они зачастую вступают в конфликт с теми, кто обладает властью над ними.

У многих подростков также наблюдается полное отсутствие интереса к каким – либо занятиям, событиям и другим вещам. Они равнодушно относятся к занятиям в школе и обычно не имеют никаких увлечений. У них нет интереса к будущим событиям, любые личные достижения не представляют для никакой ценности.

Еще одним «поводом» для употребления наркотиков могут выступать серьезные внутренние конфликты, проблемы социализации.

Ряд симптомов весьма характерны тем личностям, у кого очень низкая самооценка, кто считает других лучше себя. Ими преобладает ощущение неудовлетворенности, несчастья, тревоги, скуки, неуверенности себе, депрессия. Они чувствуют себя несчастными дома, им присуща отчужденность и изоляция семье, в отношениях со сверстниками. В таких случаях человек остро нуждается в дополнительном «обезболивании». Но как показывает практика многие убегают в «замены» и замыкаются в неподвижном и иллюзорном мире, который они создали вокруг себя.

Для некоторых наркотики это средство борьбы с депрессией. Находясь в состоянии эмоциональных трудностей, многие считают, что употребив наркотики или алкоголь, можно избежать состояния глубокой депрессии. Но обычно алкоголь и наркотики приносят лишь временное облегчение.

Последствия наркомании

Последствия употребления наркотиков можно разделить на три группы: медицинские, психические и социальные.

К медицинским последствиям относятся:

Депрессия – состояние угнетенности или тоскливого настроения. Депрессия у наркоманов возникает в период воздержания от приема наркотиков.

Передозировка – нередкая ситуация в жизни наркомана, особенно при использовании средств и сырья, активность которых выше, чем у тех, что обычно им употреблялись. При передозировке возможна: потеря сознания, остановка дыхания и сердечной деятельности – все это требует экстренной медицинской помощи. Следствием передозировки часто является летальный исход.

Судороги – одно из проявлений абстинентного синдрома, возникающего в период воздержания от введения наркотика. Когда нет возможности ввести необходимую дозу наркотика, ухудшается сначала общее самочувствие, снижается настроение, затем возникают нарушения со стороны желудка, кишечника, сердечнососудистой системы в виде различного рода болевых ощущений, изменения стула, перебоев в работе сердца.

Часто у пациентов с наркоманиями отмечаются осложнения и инфекции вследствие нарушений правил асептики при введении наркотиков.

Воспаления вен – следствие использования нестерильных шприцев и игл или введения препаратов. Воспаление вен в свою очередь может привести к серьезному осложнению – заражению крови.

Гепатиты парентеральные – воспалительные заболевания печени – очень распространены среди наркоманов. Они вызываются вирусами, который передается от одного наркомана другому через зараженные иглы.

СПИД. В период «ломки» и непреодолимого влечения к наркотику все мысли и действия человека направлены на немедленное получение дозы в любых условиях, в любом шприце и любой иглой – отсюда опасность заражения ВИЧ-инфекцией.

Психические последствия:

Привыкание – отличительный признак наркомании как болезни. Постепенно наркотик становится необходим не только для того, чтобы испытать кайф, но и чтобы просто комфортно себя чувствовать, формируется психическая зависимость.

Страхи. У наркомана есть множество поводов испытывать страх: страх быть разоблаченным, арестованным, страх за свое здоровье, из-за своих долгов и т.д. Страхи и депрессия – наиболее частые причины срывов в этот период.

Высокий суицидальный риск. Страхи, депрессии, «ломки» – и все вышеперечисленные негативные последствия наркомании, изматывают психику человека, доводя его до отчаяния. Кажущаяся безвыходность положения толкает человека на самоубийство.

Социальные последствия:

Домашние скандалы, потеря друзей: человек, употребляющий наркотики, вынужден постоянно скрывать свое пристрастие от родителей и других людей, все более и более отдаляясь от них. Чем больше стаж употребления наркотиков, тем уже становится круг общения.

Криминогенность (со всеми вытекающими последствиями: побои, аресты…) больных наркоманиями обусловлена несколькими факторами: потребностью в деньгах для покупки наркотиков, вынужденной связью с торговцами наркотиками (что само по себе является противоправным действием), изменениями личности с характерным морально-этическим снижением. Кроме того, наркоманы могут совершать противоправные действия, находясь в наркотическом опьянении или в психотическом состоянии.

Начальные признаки появления наркомании

Косвенные признаки употребления наркотиков и наркотической зависимости не абсолютны, но часто помогают в определении лиц, употребляющих наркотики. Наружность их не бывает совершенно ужасной. Если ориентироваться на внешние признаки, следует помнить, что они не подходят к наркоманам с небольшим стажем.

Каковы же эти признаки:

длинные рукава одежды всегда, независимо от погоды и обстановки; неестественно узкие или широкие зрачки независимо от освещения; отрешенный взгляд; часто – неряшливый вид, сухие волосы, отекшие кисти рук; темные, разрушенные, «обломанные» зубы в виде «пеньков»; осанка чаще сутулая; невнятная, «растянутая» речь; неуклюжие и замедленные движения при отсутствии запаха алкоголя изо рта; явное стремление избегать встреч с представителями властей; раздражительность, резкость и непочтительность в ответах на вопросы;

следы от уколов. Наркоманы со стажем делают себе инъекции куда угодно, и следы нужно искать во всех областях тела, не исключая кожи на голове под волосами, часто следы уколов выглядят не просто как множественные красные точки, а сливаются в плотные синевато-багровые тяжи по ходу вен.

Иногда общие для всех наркотиков признаки считают «вполне нормальным для подростка поведением», хотя это не совсем так. Вот они:

нарастающая скрытность ребенка (возможно, без ухудшения отношений с родителями), сопровождающаяся учащением и увеличением времени «гуляний», у него падает интерес к учебе или к привычным увлечениям и хобби), родители узнают о прогулах школьных занятий), снижается успеваемость;

увеличиваются финансовые запросы, и подросток активно ищет пути их удовлетворения (начинают пропадать деньги из родительских кошельков и ценные вещи из дома);

появляются новые подозрительные друзья (но вначале молодой человек обычно встречается с весьма приличными на вид наркоманами) или поведение старых приятелей становится подозрительным (разговоры с ними ведутся шепотом, непонятными фразами или в уединении); настроение меняется по непонятным причинам (очень быстро и часто не соответствует ситуации).

Принимаемы меры по предупреждению распространения наркомании

На государственном уровне профилактика наркотической зависимости включает 2 компонента:

1 – меры по ограничению распространения наркотиков;

2 – антинаркотическую пропаганду, обеспечиваемую средствами массовой информации и социальными институтами.

С целью минимизации последствий наркомании, своевременного реагирования и выработки адекватных ответных мер на новые тенденции наркопотребления Министерством здравоохранения Республики Беларусь постоянно проводится работа по совершенствованию форм и методов оказания медицинской помощи.

Вместе с тем, целесообразно последовательно проводить работу по профилактике наркомании в школах и ПТУ. В целях раннего выявления употребляющих наркотические средства нужно последовательно внедрять тестирование школьников на употребление наркотических средств в строгом соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Школьные программы должны стать наиболее распространенной формой антинаркотического просвещения. Акцент в работе по профилактике наркомании должен быть сделан на работу с подростками и их родителями.

Как вести себя с человеком с депрессией. Что нужно знать родителям

Депрессия – распространенное нарушение психического здоровья. По оценкам ВОЗ, во всем мире от депрессии страдает 5% взрослого населения. В самых тяжелых случаях депрессия может привести к самоубийству. Самоубийство занимает 4 место среди основных причин смерти молодых людей в возрасте 15-29 лет.

Депрессия отличается от обычных перепадов настроения или кратковременных эмоциональных реакций на трудные ситуации в повседневной жизни. К проявлениям депрессии относят эмоциональные (психологические) и телесные (соматические) признаки.

Признаками депрессии являются:

- устойчивое сниженное настроение;

- снижение способности или полная неспособность получать удовольствие (ангедония);

- повышенная утомляемость, усталость, уменьшение активности;

- снижение познавательных способностей, ухудшение памяти и внимания, заторможенность интеллектуальных процессов;

- нарушения сна (от бессонницы до чрезмерного сна без чувства отдыха), аппетита, влечения;

- чувство вины, самобичевание;

- самоизоляция, переживание одиночества;

- утрата видения перспективы, ощущение обреченности, безвыходности;

- суицидальные мысли, намерения.

Причины депрессии различны. Депрессия может развиваться как вследствие переживания тяжелых жизненных ситуаций, так и из-за нарушений в работе гормональной системы. Обычно депрессия – сумма биологических, психологических и социальных факторов.

Некоторые родители могут воспринимать депрессию у своего ребенка как показатель, что родительские функции ими выполнялись как-то «неправильно». Это опасная стратегия реагирования, т.к. родитель в данном случае сам подвергается дополнительному стрессу, переживанию вины, а также рискует потерять контакт с ребенком (страшно обращаться за помощью к тому, кто отвечает фразами «Значит, это мы виноваты? Мы неправильно тебя растили?»). К сожалению, даже при идеальных условиях воспитания, сложно дать гарантию, что человек не столкнется с депрессией. Поэтому важно не искать виноватых или отрицать проблему, а сосредоточиться на возможностях улучшить состояние человека, переживающего депрессию.

|

Оценить состояние и подтвердить (опровергнуть) подозрение о депрессивном расстройстве могут такие специалисты как врач-психотерапевт и психиатр. Лечение депрессии исключительно медикаментозными способами помогает примерно в 40% случаев, как правило, для лучшего результата и устойчивой ремиссии требуется также немедикаментозная психотерапия или психологическое сопровождение. |

На данном этапе важно, как обращение к специалистам воспринимают сами родители, является ли это для них чем-то постыдным или нет, т.к. эта реакция считывается и может определять отношение к своему собственному состоянию у ребенка.

Как вести себя с человеком с депрессией

- Покажите, что вы рядом

Люди, страдающие депрессией, не просто чувствуют себя одиноко — они часто испытывают стыд и вину за свои чувства и эмоции. Из страха быть непонятыми, высмеянными или отвергнутыми они предпочитают молчать о своих переживаниях, не обращаются за помощью или отказываются признавать серьезность своего положения.

Дайте понять, что вы рядом несмотря ни на что, и депрессивное состояние никак не влияет на ваше к нему отношение, вы понимаете глубину его страданий и готовы помогать.

- Не обесценивайте чувства и переживания человека в депрессии

Если у вас никогда не было депрессии, то вам вряд ли удастся в полной мере понять состояние вашего близкого. Не стоит сравнивать это с «плохим днем» или просто тяжелым периодом в жизни. Не предлагайте человеку с депрессией «взять себя в руки» или «настроиться на позитив» — даже если вы искренне хотите выразить поддержку, такие советы лишь обесценят чувства человека, столкнувшегося с депрессией, — ведь он-то знает, что все не так просто. Люди в такой ситуации часто слышат: «У других проблемы еще хуже, чем у тебя», «Это все в твоей голове», «Займись чем-нибудь полезным», но все это только вызывает больший стыд, чувство вины или раздражение из-за беспомощности перед болезнью. Услышав что-то подобное, человек может сделать вывод, что вы его никогда не поймете, и закрыться — тогда помочь будет намного сложнее.

Если вы не знаете, что говорить в такой ситуации (и это нормально), просто скажите: «Я даже не представляю, что ты сейчас испытываешь, но вижу, что это очень тяжело» — и позвольте проявить человеку чувства так, как ему это необходимо.

- Учитывайте, как депрессия меняет поведение человека

Люди с депрессией, как правило, не способны вести такой же активный образ жизни, как прежде. Например, перестают отвечать на сообщения и звонки, отказываются от предложений сходить в кино, могут пропустить ваш день рождения и т.д. Помните, что в депрессивном состоянии чаще всего сил нет ни на что. Даже простые, заурядные дела, как встать с кровати, сходить в душ и приготовить завтрак, требуют очень больших усилий. Тем более тяжело пойти куда-то, где будет много людей.

Кроме того, само общение с людьми, даже ни к чему не обязывающее, требует отдачи, на которую у человека в депрессии не хватает эмоциональных ресурсов. Можно сказать, что люди в депрессии ощущают и ценят поддержку своих родных и близких, просто не могут ответить на нее так, как прежде.

- Помогайте с самыми простыми вещами (но в меру)

Когда близкий вам человек, особенно ребенок, из-за болезни не может делать какие-то вещи, может возникнуть желание взять все на себя. Вы и правда можете помочь, но тут необходимо знать меру.

Если вы живете вместе, помогите с ежедневными делами: вовремя просыпаться и ложиться спать, не забывать сходить в душ, нормально питаться и не забывать о лекарствах, если их выписали. Правильный режим дня помогает сохранять какое-никакое равновесие даже в самом тяжелом состоянии.

- Будьте внимательны и терпеливы

Желание быстрого улучшения объяснимо, однако стоит помнить, что терапия депрессии – процесс долгий и непростой. Сколько времени и сил он займет, зависит и от степени тяжести депрессии (легкая, умеренная, тяжелая), и от выбранного метода лечения (только прием таблеток, только психотерапия или и то и другое), и от того, как быстро вышло подобрать нужные таблетки и их дозировку и, наконец, получилось ли найти подходящего психотерапевта. Даже если вы сделали все, что смогли, и процесс излечения пошел, не стоит ждать немедленного результата. Не спрашивайте: «Тебе уже лучше?» — человеку в депрессии может показаться, что прогресс в его лечении не соответствует вашим ожиданиям. Вместо этого лучше деликатно уточняйте время от времени, не забывает ли он принимать таблетки, не пропускает ли приемы у психиатра и (или) психотерапевта и, если да, попробуйте осторожно выяснить почему. Разбираться с этим — работа психотерапевта, но аккуратный, доверительный разговор с близким человеком тоже может помочь.

- Позаботьтесь о себе

Быть рядом с человеком в депрессии может быть изнурительно. Особенно если это ваш ребенок, к состоянию которого вы никак не можете относиться равнодушно. Тем не менее не стоит забывать главное правило из инструкций по поведению в аварийных ситуациях: кислородную маску сначала нужно надевать на себя. Возможно, вам кажется, что вы должны оставаться сильными ради своего близкого, но жертвовать своим комфортом и удобством не надо. Не забывайте о том, что у вас есть собственные заботы и чувства.

Если вы поставите своей целью во что бы то ни стало вытащить своего близкого человека из депрессии и забудете обо всем остальном, есть риск, что вы подорвете собственное здоровье. Чтобы избежать этого, постарайтесь четко определить, что вы готовы и в состоянии делать, а что — нет. Прислушивайтесь к своим чувствам и эмоциям и ищите поддержку, если она вам нужна (в том числе и у психотерапевта). В конце концов, вы мало чем поможете человеку в депрессии, если сами будете не в порядке.

Опасные молодежные движения

28.02.2023 в Гомеле пресекли попытку проведения массовой акции ЧВК «Редан» с участием несовершеннолетних. Задержано 200 человек.

В тот же день, в Бресте установлены и вызваны на профилактические беседы 18 жителей областного центра, участники группы ЧВК «Редан».

01.03.2023 в Бресте по призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах, вблизи крупных торговых центров собрались сторонники так называемого ЧВК «Редан». Без применения физической силы в органы внутренних дел доставили 52 человека, 42 из которых – несовершеннолетние. В настоящее время в отношении доставленных проводится проверка, их действиям дается правовая оценка.

01.03.2023 в различных городах республики прошли задержания лиц причисляющих себя к ЧВК «Редан».

В последние дни в СМИ стала распространяться информация о новой молодежной субкультуре «ЧВК Редан». Ее представители носят черную одежду с изображением паука (потому называют себя «пауками») и, предположительно, устраивают массовые драки.

Неформальная группировка под таким названием появилась стихийно нынешней зимой, хотя есть основания считать, что первые группы в соцсети «ВКонтакте» были созданы еще летом 2022 года.

Первые упоминания были с «ЧВК Редан» связаны с дракой в одном из торговых центров в Москве. Что касается названия «ЧВК Рёдан», то наиболее распространенная версия такова: это связано с преступной организацией «Геней Рёдан», получившей популярность благодаря японскому аниме-мультсериалу Hunter х Hunter («Охотник х Охотник»), который выходит с марта 1998 года.

ЧВК «Редан» (к частным военным компаниям они не имеют никакого отношения, аббревиатура выбрана для пафоса) ворвались в информационную повестку так молниеносно, что застала врасплох родителей по всей стране. Новая субкультура объявила войну футбольным фанатам, мигрантам и скинхедам. Внешние отличия субкультуры – изображение паука с цифрой 4 на спине (это символика из аниме), черная одежда, длинные волосы. В основном представителям группы около 15 лет (Аббревиатура ЧВК расшифровывается как «частная военная компания» и у многих ассоциируется с «Группой Вагнера», участвующей в СВО. Однако, по словам самих подростков, в данном случае военные компании ни при чем, а ЧВК в названии фигурирует «просто для прикола»).

Вместе с тем, существует и другое мнение — о том, что это просто группа подростков, которые считают себя неформалами и объединяются в поисках друзей, а националистические высказывания и контент и драки под видом «пауков» устраивают другие люди. Уточняется, что администратор сообщества в соцсети «ВКонтакте» «сам нерусский», так что о разжигании межнациональной розни не может быть речи.

В информации о группе тоже подчеркивается, что она «не пропагандирует терроризм, суицид, самоповреждения, наркотики, насилие и другие противоправные действия», а также не связана «с политикой, религией и национализмом» и не призывает нарушать законы, а создана исключительно «в развлекательных целях». Более того, за разжигание ненависти грозят забанить. Правда, при этом почти под каждым постом хотя бы несколько человек оставляют ругательства, оскорбления и мат.

Интерес к анимешниками у милиции неслучаен. Хоть вчерашние хипстеры на первый взгляд и кажутся вполне безобидными, на волне хайпа они начали организовывать группы в соцсетях, где выкладывают свои драки. Что интересно, в большей части этих видео, анимешники из этих потасовок выходят проигравшими.

Уважаемые взрослые, не игнорируйте новые предметы и аксессуары у детей, которые вы раньше не видели, особенно вас должны насторожить должны вещи с пауками и цифрой «4». Кроме того, проведите беседу, напомнив ребенку, что жестокость и агрессивность может привести к печальным последствиям. Убедите ребенка, что не надо начинать драки или отвечать на провокации, так как можно причинить кому-то травму, пострадать самому или получить проблемы с законом.

Родители, уделяйте также как можно больше внимания детям и их интересам, не игнорируйте странности в поведении и проявление агрессии. Не забывайте лишний раз позвонить своему ребенку и узнать, где и с кем он находится. Проверяйте социальные сети детей, в частности, с кем ребенок общается, а также в каких группах состоит. Кроме того, расскажите, к чему может привести участие в подобных движениях. Возможно, именно благодаря вашей заботе и вниманию ребенок сможет избежать неприятностей.

Ответственность:

«Подростки до 16 лет могут получить предупреждения с постановкой на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Тем, кто старше 16 лет, дополнительно грозит административная ответственность».

Статья 17.1. Мелкое хулиганство

Оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, –

влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест.

Статья 9.4. Невыполнение обязанностей по воспитанию детей

- Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки административного правонарушения либо преступления, но не достигшим ко времени совершения такого деяния возраста, с которого наступает административная или уголовная ответственность за совершенное деяние, –

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до десяти базовых величин.

- То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, –

влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин.

Статья 339. Хулиганство

- Умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого имущества либо отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом (хулиганство), –

наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

- Хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, либо сопряженное с причинением менее тяжкого телесного повреждения (злостное хулиганство), –

наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок от одного года до шести лет.

- Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные с применением оружия, других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений, применением взрывчатых веществ, взрывных устройств или предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, либо совершенные с угрозой их применения, при отсутствии признаков более тяжкого преступления (особо злостное хулиганство) –

наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Статья 342. Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них

- Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления –

наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

- Обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности при отсутствии признаков более тяжкого преступления –

наказываются арестом или лишением свободы на срок до двух лет.

Влияние алкоголя на здоровье в подростковом возрасте

Алкоголь влияет на подростков не так, как на взрослого человека. Характерным для подросткового возраста является то, что молодой мозг в возрасте до 20 лет отличается от мозга взрослого человека реакцией на полученную информацию. Молодой мозг создан для того, чтобы учиться. Он находится в стадии установления настоящих связей между нервными клетками. Алкоголь может нарушить эту функцию. Мозг обладает свойством изменяться и становиться более устойчивым к алкоголю при повторяющемся его употреблении. У подростков же эта устойчивость может быть очень низкой, поэтому и алкогольное воздействие иное, чем у взрослых. Проведенные на животных опыты показывают, что у молодых особей алкоголь разрушает химические соединения в мозге, отвечающие за обучение, более резко, чем у взрослых животных. Это происходит при минимальных дозах алкоголя, даже после однократного приема. Низкие дозы, которые не причиняли вреда взрослым, нарушали возможность обучения у молодых животных.

Проведенные исследования на молодых людях в возрасте от 20 до 29 лет показали, что при употреблении алкоголя способность обучаться резко снижается. Алкоголь воздействует на мыслительные функции молодежи гораздо сильнее, чем взрослых. Мозг подростков более уязвим, высокая концентрация алкоголя не оказывает на него успокаивающего действия, вызывает меньшую сонливость. Это означает, что подростки могут выпить больше, чем взрослые, так как функция мозга, обеспечивающая проявление сонливости, у них не реагирует. Отсутствие сонливости не означает, что алкоголь не снижает их физической активности, способности оценивать ситуацию и не нарушает координации движений. Действие алкоголя на подростка сильнее, чем на взрослого, и может сказаться на работе мозга в будущем.

Подростка влечет к алкоголю не вкус спиртного, а его действие — состояние опьянения. При употреблении алкоголя впервые появляется ощущение прилива сил, возникает чувство довольства, поднимается настроение. При низкой степени опьянения не появляются симптомы алкогольной интоксикации, нет потери самоконтроля. У подростка формируется убеждение, что прием алкоголя является закономерным явлением в жизни, но в неокрепшем организме формируется алкогольная зависимость.

Побудительными мотивами этого являются:

- алкогольное окружение (родители, сверстники и посторонние лица);

- усиленное притязание на взрослость (прием алкоголя представляется признаком самостоятельности, взросления, мужества);

- популяризация алкогольных напитков в кино, на телевидении, в рекламных изданиях;

- примеры сверстников, поиски дворовых компаний с обязательным распитием спиртных напитков;

- развитие под влиянием опеки родителей безволия, зависимости, безответственности, неподготовленности к жизни у внешне благополучных детей, боящихся преодолевать трудности, быстро поддающихся дурным влияниям;

- особенности личности подростка, связанные с мозговой недостаточностью из-за неблагополучно протекавшей беременности, родовыми и черепно-мозговыми травмами, задержкой физического и психического развития.

Похмельный синдром у подростков развивается через 1-3 года после начала систематического пьянства. Различают начальную фазу адаптации к спиртному, фазу усвоения стереотипов алкогольного поведения, формирования психической зависимости и фазу физической зависимости от алкоголя.

У подростков алкоголь достаточно быстро становится необходимым компонентом обменных процессов. В результате появляется похмельный синдром, который проявляется выраженным желанием принять алкоголь, нарушением деятельности сердечно-сосудистой системы, головными болями, ухудшением сна, понижением настроения. В подростковом возрасте происходит скачок физического и психического развития. При неустойчивой нервной системе, несформировавшихся взглядах на жизнь подросток под влиянием алкоголя становится восприимчивым к воздействию негативных примеров. Ранняя алкоголизация создает у подростка иллюзию деятельности, эмоциональности.

Употребление спиртного подростками в любой дозе рассматривается как патология и в любом случае приводит к алкогольному отравлению. Факт приема алкоголя должен рассматриваться как злоупотребление. Передозировка алкоголя у подростков приводит к амнезии вследствие повреждения нервных клеток. Если опьянения у подростков неоднократны, а амнезии длительные, это сказывается на уровне интеллекта.

У подростков быстро теряется рвотный рефлекс, что повышает переносимость алкоголя, формирует влечение к нему. Изменяются интересы и характер подростка, падает тяга к знаниям, повышается стремление любым способом достать деньги на выпивку. Он участвует в драках, грабежах, а из-за безнаказанности может формироваться противоправное поведение.

Чем раньше подросток начинает злоупотреблять спиртными напитками, тем тяжелее протекает заболевание, может возникнуть злокачественная форма. Она характеризуется стремительным формированием патологического влечения к алкоголю, отсутствием количественного контроля потребляемого алкоголя, систематическими передозировками и последующими амнезиями.

Источник:https://37gp.by/informatsiya/shkola-zdorovogo-obraza-zhizni/622-vliyanie-alkogolya-na-zdorove-v-podrostkovom-vozraste

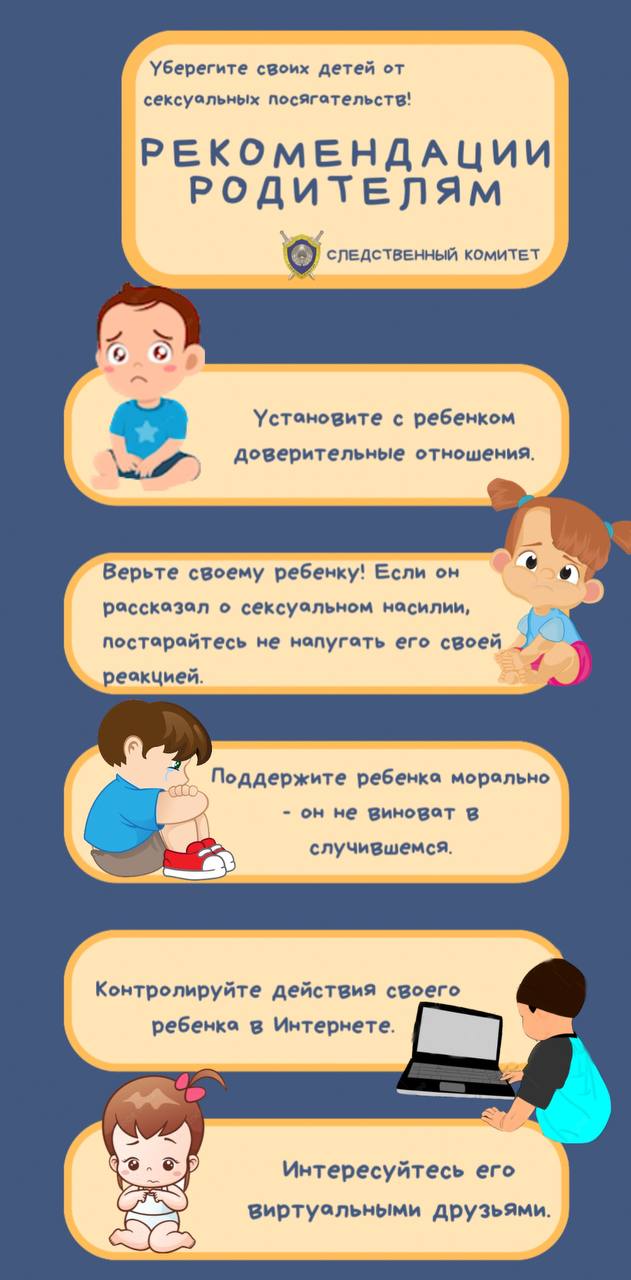

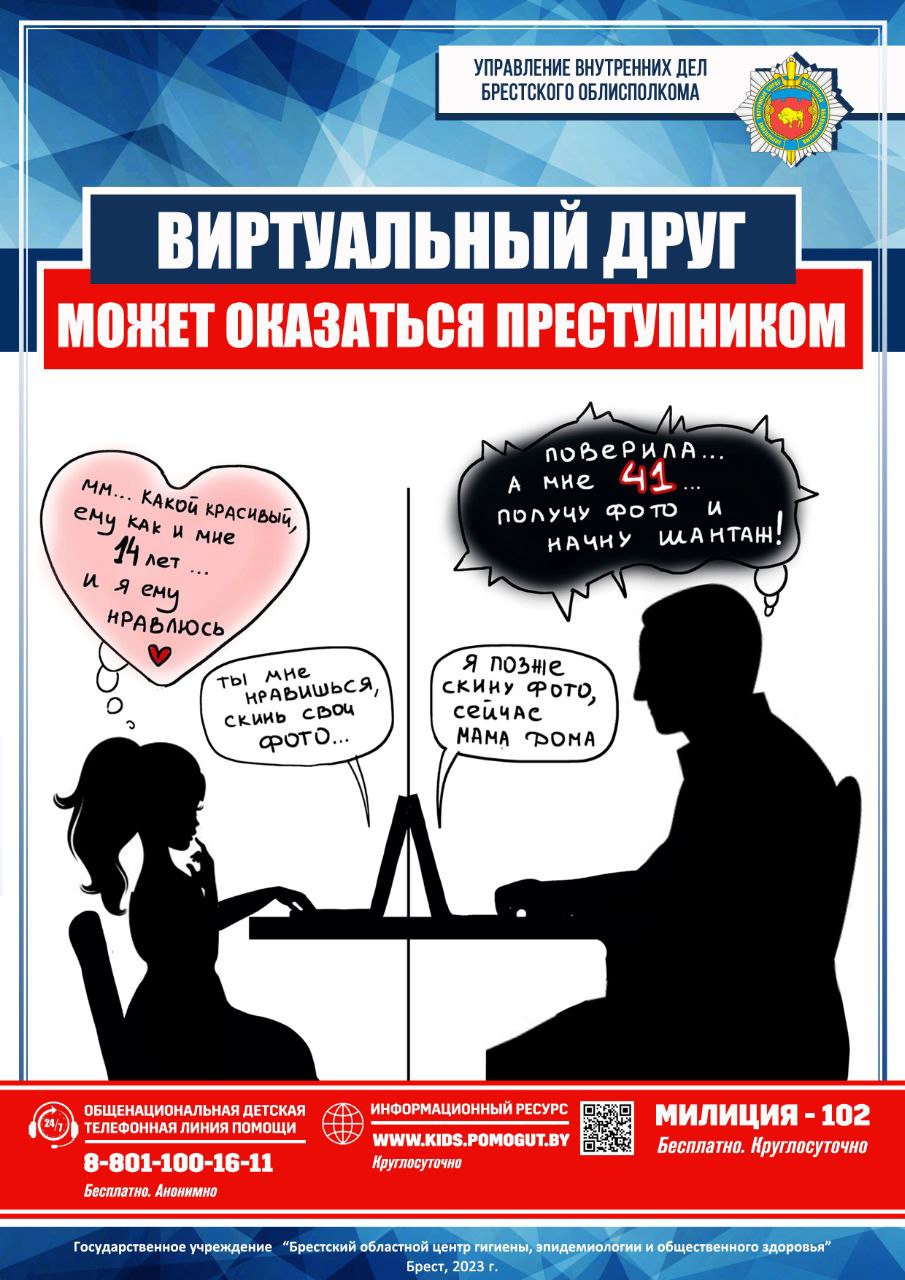

Груминг как вид сексуализированного насилия над детьми

Груминг — это ситуация, в которой взрослый человек втирается в доверие к несовершеннолетнему, устанавливает с ним тесный контакт с целью совершения сексуализированного насилия.

При сетевом груминге (через социальные сети, мессенджеры) преступник также стремится получить интимные фото и видео. Нередко после получения снимков интимного характера происходит переход к шантажу — вымогательству, угрозам распространить изображения, требованиям прислать еще больше подобного рода фото или видео.

В роли инициатора такого типа насилия чаще всего выступают взрослые гетеросексуальные мужчины, а их жертвы зачастую девушки подросткового возраста.

Как и кибербуллинг, кибергруминг строится на неравенстве сил (пострадавший слабее) и, как правило, периодичен: добившись своего, «автор» насилия на короткий срок отпускает жертву, а затем снова нападает на нее.

По подсчетам британских активистов, сейчас происходит настоящая эпидемия кибергруминга: так, за 2018–2019 годы его жертвами в Великобритании стали почти 19 тыс. подростков. Для сравнения, за 2013–2014 года число жертв сексуальной эксплуатации в интернете составляло лишь 3300 подростков.

По данным украинских исследований, 18 минут — это минимальное время, в течение которого можно заставить несовершеннолетнего сделать интимные фотографии.

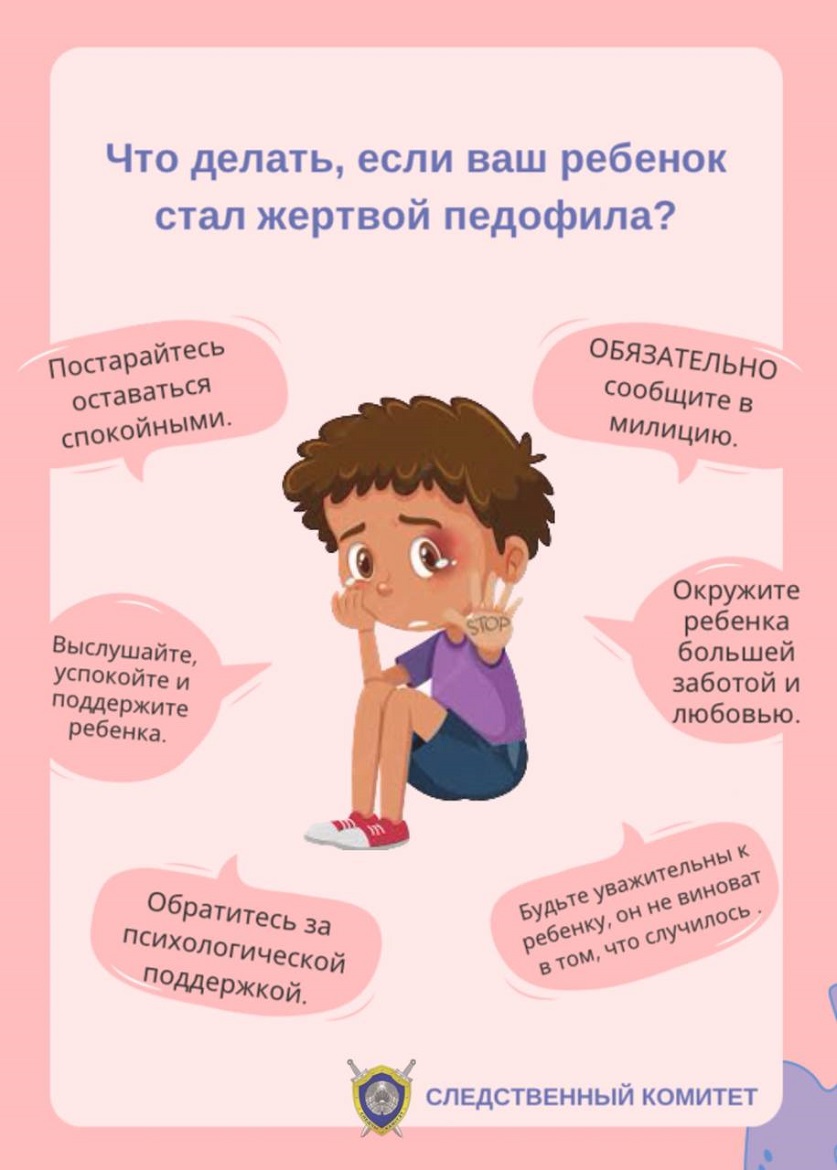

Порядок действий в случае, если подросток оказался жертвой груминга

- Выслушать и оказать эмоциональную поддержку

Подросткам бывает очень сложно признаться, что они попали в подобную ситуацию, поскольку мешают страхи: «Вдруг не поймут? Вдруг не поверят? Вдруг меня только отругают, а помощи не будет?». Надо признать, что эти страхи небезосновательны: взрослые часто реагируют иррационально на такие инциденты («А чем ты думал, когда отправлял эти снимки? Зачем вообще переписываться с незнакомыми в Интернете?»), чем усугубляют ощущение вины, а главное, не способствуют разрешению ситуации.

Дайте возможность подростку увидеть в вас поддерживающую фигуру, человека, которому можно довериться. Примеры фраз: «Хорошо, что ты рассказываешь все это. Я знаю, возможно, было непросто решиться. Правильно сделал, что пришел ко мне. Вместе мы справимся». Постарайтесь выслушать историю, удерживаясь от поучительных или оценочных комментариев.

Подросток, ставший жертвой груминга, ощущает вину, стыд, растерянность. Падает самооценка, теряется доверие к миру и к окружающим. Важно помочь снять остроту этих чувств и здраво распределить ответственность (не обвинять жертву). Примеры фраз: «Я верю, что ты не хотел(-а) этого», «Тот человек — преступник, профессионально обманывает и манипулирует. Я понимаю, что сложно было сориентироваться».

- Разорвать цепочку убеждения: «Раз со мной такое случилось, значит, я плохой» и вернуть видение перспективы

Отмечайте в рассказе подростка и его поступках после события то, что было сделано правильно, верно. Так вы поможете помочь ему вернуть ощущение контроля и справиться с переживанием вины.

Переживание такой кризисной ситуации сужает видение перспективы до текущего момента, сегодняшнего дня, поэтому важно отмечать преодолимость трудностей. Примеры фраз: «К сожалению, такое случается, но у тебя есть силы преодолеть это и идти вперед», «Сейчас это ощущается катастрофой, но мы справимся».

- Получить помощь

Этап обращения за помощью в правоохранительные органы и психологической поддержкой.

Важно показать подростку, что он не потерял своей ценности, что мир не рухнул, а окружающие не стали считать его «плохим». Хорошо, если есть возможность опереться на поддержку семьи, друзей, одногруппников. Подросток может закрыться в себе или проявлять агрессию, страдать от неустойчивости настроения, стремиться к изоляции.

Шаги на данном этапе направлены на помощь подростку в совладании с последствиями перенесенного виртуального насилия, восстановления самооценки, чувства безопасности и возврату к привычному ритму жизни.

Педагог-психолог колледжа

О признании детей находящихся в СОП и НГЗ

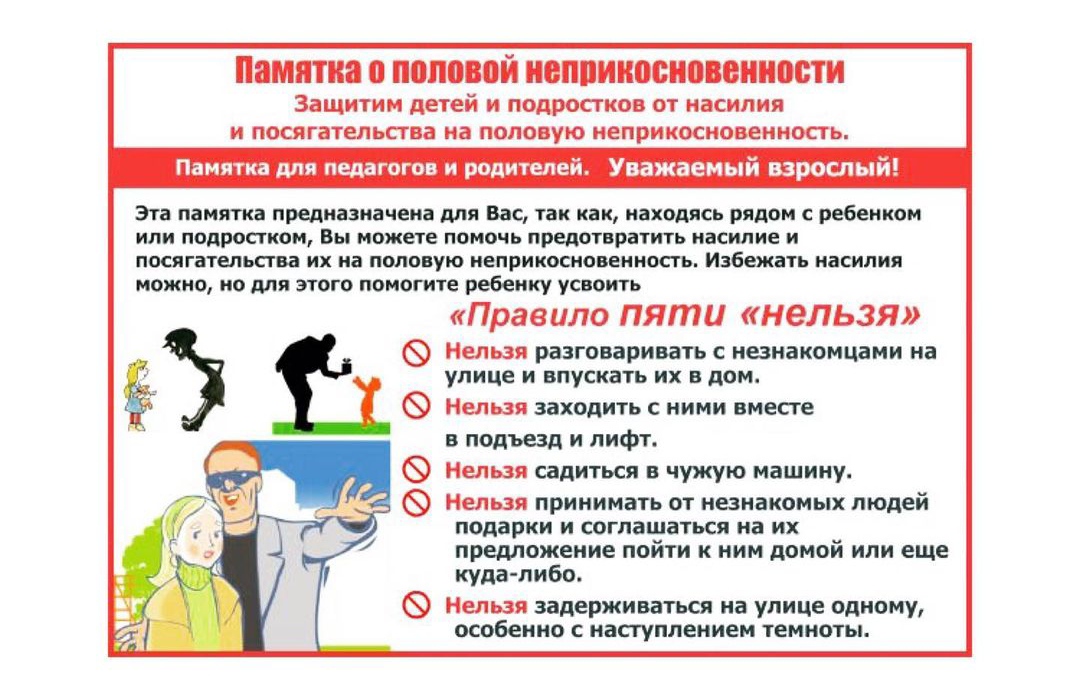

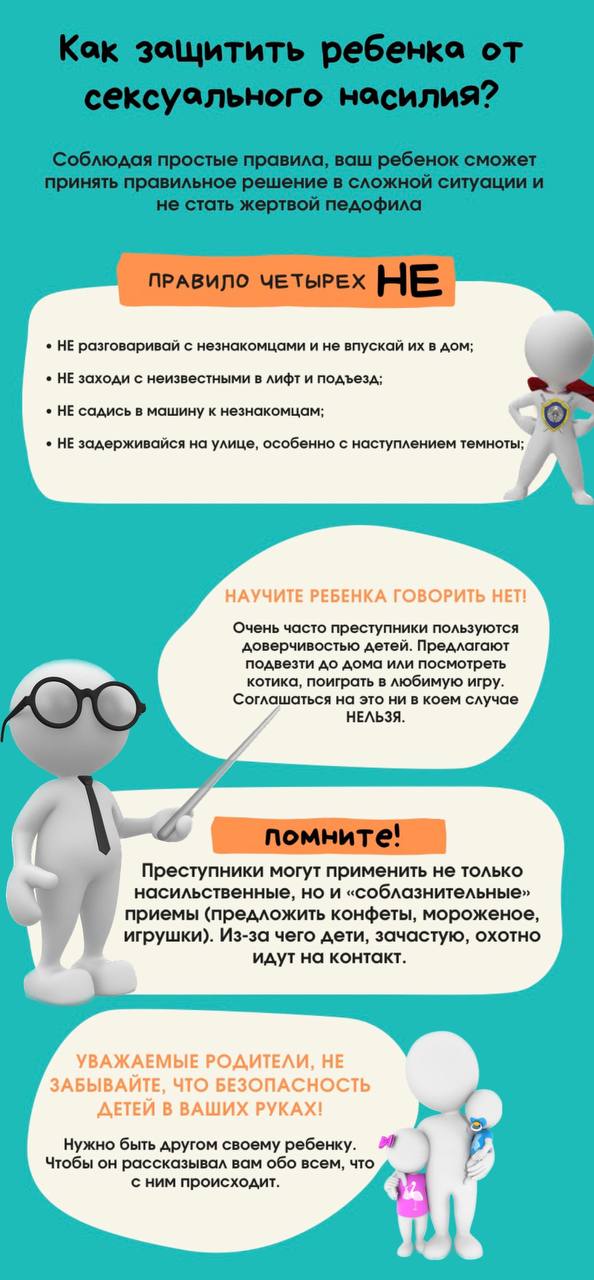

Профилактика преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних